상단 네비게이션 영역

상단 네비게이션 영역

벽 너머의 벽 Wall Beyond Wall

사랑과 평화의 마음으로 막힌 벽을 넘고자 했던 한국 기독교의 역사적 순간들(1): 1905년 교파 구별 없는 독립적인 단일교회 '대한예수교회' 설립 논의

20세기 초에 한국에서 사역하던 선교사들의 마음이 크게 움직였던 적이 두 번 있다. 하나는 1903년 원산에서 하디(R. Hardy) 선교사를 중심으로 선교사 회개 운동이 일어난 것이다. 이 운동은 마치 들불처럼 번졌고, 한국교회가 대거 호응하면서 마침내 1907년 평양대부흥운동을 정점으로 한 대부흥운동으로 발전했다. 이 대부흥운동은 한국교회의 영성에 결정적인 영향을 미쳤다. 부흥에 대한 열망은 한국교회의 특성이 되었고, 2007년 ‘다시 1907년’이란 구호로 재연된 바 있다.

다른 하나는 1905년 일단의 선교사가 교회 일치운동에 대한 소망으로 말미암아 의기투합하여 선교사 연합기구 형성에 나선 것이다. 그 결과 ‘재한복음주의선교사통합공의회’가 결성되었다. 이 연합기구는 선교사역 연합은 물론이고 한국 개신교의 초교파 단일 교회를 세우려는 계획까지 추진했고, ‘대한예수교회’라고 교회명까지 미리 정해 놓았다. 그러나 결국 교회 일치운동의 꿈은 선교사역 연합 수준에 그쳤고 단일 교회 설립은 불발되었다.

그동안 학계에서는 이런 단일 교회 설립의 좌절에 대해 여러 가지로 이유를 찾아보려고 했다. 그러나 선교사 보고서 등 관련 사료를 살펴보면, 당시 선교사역 연합의 분위기도 완전히 무르익지 못한 터라, 단일 교회 설립의 여건은 성숙되지 못했음을 알 수 있다.

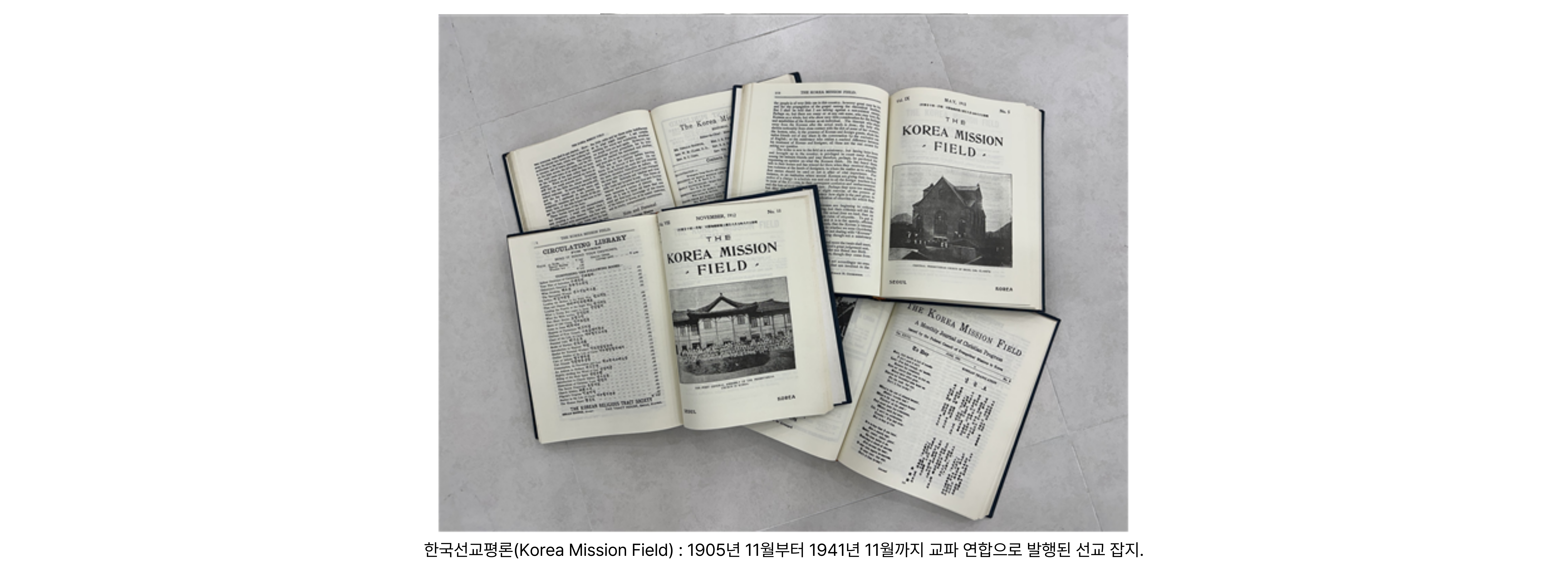

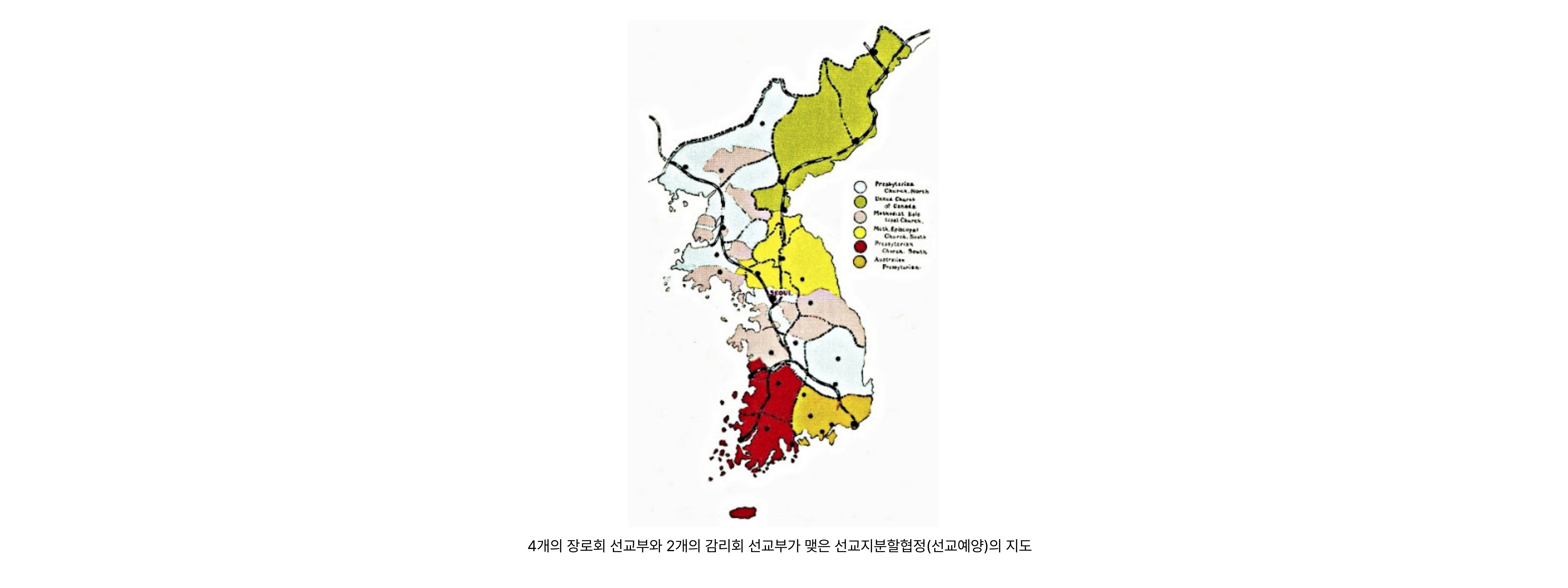

대신 선교사들은 몇 가지 의미 깊은 일을 했다. <한국선교평론>(Korea Mission Field)라는 연합 잡지를 40년 가까이 펴내기 시작했다. 이 잡지는 선교와 교회 역사 이해에 핵심적인 역할을 하는 결정적인 사료로, 원본이 본 역사문화관에 소장되어 있다. 이밖에 가능한 범위에서 교육, 의료 등 다양한 분야의 사역을 연합 사역으로 전환했다. 또한 단일 교회 설립 대신 선교 지역 분할 협정인 ‘선교예양’(comity)을 공식화했다.

주목할 만한 것은 비록 단일 교회 자체는 설립되지 않았지만, 단일 교회를 위해 마련했던 교회명은 남았다는 사실이다. 가령 첫 번째 교단인 대한예수교장로회의 교단명은 ‘대한예수교회’라는 단일 교회의 교회명을 그대로 두고, 거기에 교파명을 추가하는 방식을 택했다. 즉 대한(국가명)+예수교회(종교명)+장로회(교파명)으로 구성되었다. 특히 흥미로운 것은 ‘장로교’ 대신 ‘장로회’라는 명칭을 사용했다는 점이다. 한국에 예수교회라는 단일 교회가 있고(비록 현실화되지 못했지만), 그 안에 장로교라는 집단이 있을 뿐이라는 생각에서 나온 표현이다.

이런 교단명의 구조는 이후에 한국교회의 교단명의 기본 패턴이 되었다. 물론 국가명, 종교명, 교파명의 순서가 달라지기도 하고, 예수교 대신 기독교가 사용되기도 했다. 가령 기독교조선감리회, 한국기독교장로회 등을 들 수 있다. 간혹 이런 전통을 몰라서 교파명에 ‘회’대신 ‘교’나 ‘교회’ 등을 사용하기도 한다.

그렇다면 당시 한국교인의 반응은 어땠을까? 물론 한국교인은 이 일을 적극 환영했다. 단일 교회 설립이 좌절되자 낙심했지만, 연합 정신을 다양하게 발휘했다. 첫째, 선교사들이 선교예양을 도입하면서 기존 교회들을 지역에 따라 타교파로 옮겨야 할 때 걱정했지만, 한국교인은 크게 괘념하지 않았다. 둘째, 한국교인은 스스로 단일 교회 설립의 꿈을 표명했다. 셋째, 한국교인은 1918년 ‘조선예수교장감연합협의회’와 1924년 ‘조선예수교연합공의회’(오늘날 한국기독교교회협의회의 전신)가 조직된 후로 교회 일치운동을 적극적으로 주도했다. 연합 교회는 없지만 연합 정신은 도도히 이어져 오고 있다.