상단 네비게이션 영역

상단 네비게이션 영역

벽 너머의 벽 Wall Beyond Wall

사랑과 평화의 마음으로 막힌 벽을 넘고자 했던 한국 기독교의 역사적 순간들(2): 종교 연대로 이룬 3.1운동과 부흥의 순간

한국교회는 1919년 3.1운동에 동참하면서 교회와 민족 간의 장벽을 넘어섰다. 기독교는 3.1운동에서 민족 수난의 십자가를 지면서, 참신한 외래종교의 차원을 넘어 당당한 민족종교로 전환했다. 그렇다면 한국교회는 대표적인 민족운동인 3.1운동에 어떻게 동참했고, 그 의미는 무엇일까?

한국교회의 3.1운동 참여는 세 가지 특징을 보였다. 첫째, 3.1운동은 종교운동이었다. 3.1운동은 신흥종교인 천도교와 기독교, 그리고 전통종교인 불교 가운데 혁신계가 참여했다. 세 집단 모두 민족의 과거보다 미래에 더 큰 관심을 가졌다. 천도교는 동학의 후예로서 민족 정치에 관심이 많았고, 3.1운동을 선도했다. 기독교는 천도교와 연대하면서 민족 정치를 위한 종교 연대의 전통을 낳았고, 전국조직망을 통해 3.1운동을 실제적으로 담당하는 주축이 되었다. 불교 혁신계는 비록 세력이 크지 못해 실질적인 영향력은 미약했지만, 전통종교의 정치적 사명을 상기시키는 상징적 역할을 했다. 한 마디로 3.1운동은 종교의 사회 통합 기능과 사회 개혁 기능 중에서, 사회 개혁 기능을 유감없이 발휘한 일대 쾌거였다.

둘째, 3.1운동은 신앙운동이었다. 한국교회는 천도교도 공감하는 비폭력저항정신이 3.1운동 정신의 핵심이 되도록 천명했고, 운동 전개 과정에서 실제로 구현했다. 본 역사문화관 상설전시장에서도 볼 수 있듯이, 한국교회는 ‘독립단 통고문’을 통해, 3.1운동 을 비폭력저항운동으로 전개할 때 기도와 성경읽기를 병행하도록 지침을 주었다.

심지어 교인들이 감옥에 갇혀서도 기도와 찬송을 그치지 않자, 이를 본 게일 선교사가 한국교인은 감옥을 부흥운동 현장으로 만들었다고 증언했다.

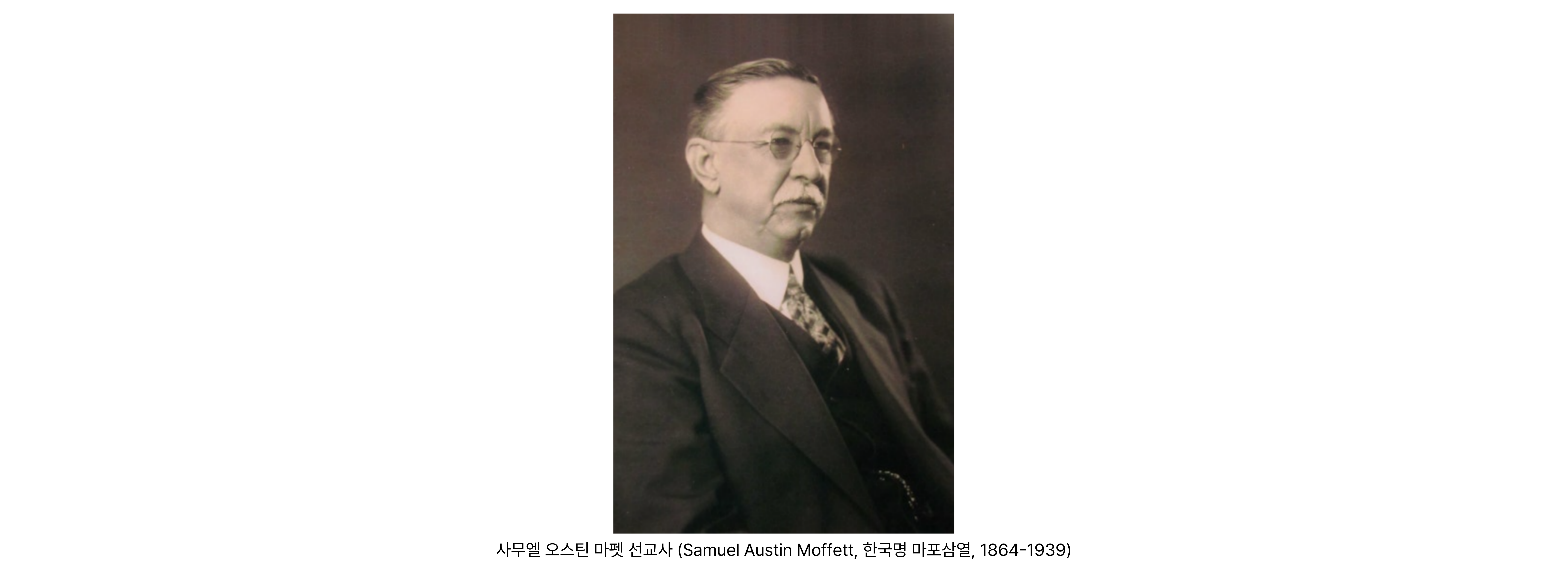

셋째, 3.1운동은 애국운동이었다. 진정한 나라사랑은 어떻게 확인할 수 있을까? 나라사랑을 위해 감당한 고난이야말로 명백한 증거인 셈이다. 한국교회는 민족 수난의 십자가를 지는 제자도의 모습을 보였다. 한국교회는 대표적인 현장세력으로서, 당시 총인구 대비 교인 비율은 극히 낮았지만, 수난자 가운데 차지하는 비율은 매우 높았다. 심지어 대한예수교장로회 총회는 총회장이 수감되었고, 총회장으로 한국인 대신 사무엘 마펫 선교사를 뽑아야 했다.

선교사와 한국인 기독교 지도자들이 설립했던 전국의 기독교 학교들은 국권침탈 이후에도 민족교육을 실시하고3.1운동때 각 지역의 운동 거점으로 활약하였다. 그 결과 교회와 기독교 학교는 일제 당국으로부터 ‘소요 사태’에서 요주의 대상으로 지목되었다. 국립중앙도서관에 소장된 ‘조선소요사건공로자조사철’을 보면 일본식민정부 학무국이 학생들의 3.1운동 참여를 적극 막았던 사람들을 포상하기 위한 명부(조선소요사건의상인명부朝鮮騷擾事件擬賞人名簿)와 관련 조사 서류가 수록되어 있다. 그만큼 3.1운동은 학생을 비롯한 전국민의 운동, 특히 교육선교에 앞장섰던 한국교회의 운동이었다.